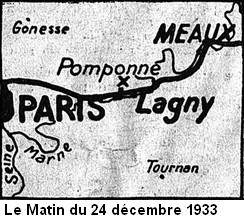

Le soir du 23 décembre 1933, le Paris - Strasbourg percute le Paris - Nancy parti avant lui. Le bilan est très lourd, de 204 à 230 tués suivant les sources et plusieurs centaines de blessés. Il s'agit du deuxième plus grave accident ferroviaire en France après celui de Saint-Michel-de-Maurienne en Savoie (435 morts) en 1917. par Christian Brigot et Joël Castel - Article paru dans Les Échos du 17bis n° 57 décembre 2023

Samedi 23 décembre 1933, les Parisiens, voulant passer les fêtes de fin d'année en famille, se précipitent à la gare de l'Est pour prendre un des nombreux trains en partance. Pour pallier le manque de matériel, la direction décide d'utiliser de vieux trains avec des voitures en bois. Les conditions climatiques ne sont pas très bonnes. Au chantier de l’Ourcq, le gel rend indisponibles certains matériels et le brouillard ralentit les manœuvres. Les retards sur la ligne s'accumulent jusqu’à plus de deux heures sur certains trains. À 19h22, Le train n° 55 Paris - Nancy peut enfin quitter la gare de l’Est avec un retard de 1h30. Il dépasse la gare de Vaires et arrive au lieu-dit Le pont Chauveau où prend fin la section à quatre voies. Les feux électriques du bloc automatique lumineux (BAL) sont situés, à l’époque, au niveau de Pomponne. Le train se retrouve arrêté devant les damiers d'annonce et le sémaphore fermés protégeant la manœuvre d’un omnibus en cours de garage sur l'évitement de Pomponne.

L’accident

À qui la faute ?

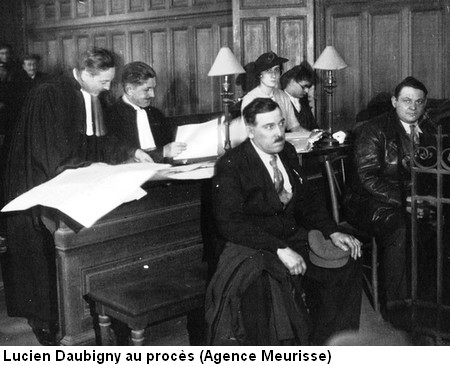

Daubigny a 22 ans de service à la Compagnie des chemins de fer de l'Est, sans défaillance. Charpentier est employé à la Compagnie depuis 9 ans et a donné toute satisfaction à ses chefs. Ils habitent tous les deux Paris et font équipe depuis 4 ans. Vers 8h30, ils sont conduits, en automobile, à la prison de Meaux où ils sont placés aux arrêts. Devant l'émotion de l’opinion publique et les protestations des cheminots, ils sont remis en liberté quatre jours après, mais restent toujours inculpés d'homicide involontaire. Pendant le procès, les débats vont porter sur trois points cruciaux conditionnant d'éventuelles responsabilités : problème de signalisation, insuffisances dans la répétition des signaux, les conditions atmosphériques. La signalisation Le 1er août 1930, un nouveau code de signalisation, le code Verlant, du nom de l'ingénieur (Eugène Verlant) présidant la commission inter-réseaux constituée en mai 1926, fut homologué. Il adoptait l'utilisation de signaux lumineux basés sur trois couleurs : vert pour la voie libre, le jaune pour l’avertissement ou le ralentissement et le rouge pour l'arrêt. Toutefois, les réseaux étaient autorisés à étaler, sur une période de trois à cinq ans, les transformations nécessaires. Ce changement de signalisation n'avait pas encore été effectué par la compagnie de l'Est au-delà de Vaires en raison de la signalisation préexistante (signaux de type allemand). Les signaux du bloc automatique, constitués depuis Paris par des cibles à feux électriques, étaient remplacés par des sémaphores à palette annoncés par des panneaux en tôle. Ces installations étaient rendues visibles de nuit au moyen de verres teintés éclairés par des lanternes à pétrole. Cette signalisation avait-elle bien fonctionné ?

La répétition des signaux Depuis la fin des années 1910, les réseaux avaient, sur demande de l'État, installé sur leurs principales lignes, des équipements qui doublaient les signaux optiques par des indications acoustiques. Un dispositif appelé crocodile est posé entre les rails. Quand la brosse métallique fixée sous la machine, vient au contact, un avertissement sonore est envoyé en cabine et des informations sont notées sur la bande de l'indicateur-enregistreur de vitesse de type Flaman. Pour compléter le système, un mécanisme fait exploser des pétards sous les roues des machines franchissant un signal d'arrêt. L'analyse de la bande révèle que les données relatives à la signalisation n'ont pas été transcrites. L'équipe de conduite affirme n'avoir entendu aucun signal sonore. Il semble donc probable que la répétition des signaux sur la machine n'a pas été effectuée. Le dispositif d'urgence pose également question. Le garde-barrière d'un passage à niveau situé à proximité confirme que les pétards ont bien explosé. Mais cela s’est passé au niveau du wagon-restaurant situé en queue du train, selon les témoignages de ses occupants, et non au passage de la locomotive. Les conditions atmosphériques Le jour de la catastrophe, la température ne dépasse pas les -5°. La formation de givre peut perturber la circulation des courants électriques entre les crocodiles et les machines. Pour l’éviter, on utilise le « pétrolage ». On intercale, entre la feuille de cuivre et la pièce de bois, un feutre imbibé de pétrole, le tout étant fixé par des vis munies de canaux par lesquels le pétrole suinte sur la surface du crocodile.

Le procès

À la clôture de l'instruction, le chauffeur, Henri Charpentier, qui n'était pas chargé de la surveillance des signaux, bénéficie d'un non-lieu. Le mécanicien, Lucien Daubigny, est considéré comme seul responsable de la catastrophe pour avoir à la fois violé la signalisation et maintenu une vitesse excessive dans des conditions atmosphériques défavorables. Il est déféré devant le tribunal correctionnel de Meaux. Par la suite, un ophtalmologue examine Charpentier et constate le daltonisme de son patient. Le procès se déroule sur trois jours (19-21 décembre 1934). Des experts mandatés par la compagnie et les ingénieurs affirment que la cause de l’accident est de la seule faute du mécanicien qui n'a pas observé les signaux fermés, soit par inattention, soit par suite d'une vitesse excessive dans le brouillard. Le mécanicien et son chauffeur soutiennent qu’ils ont perçu, malgré le brouillard, une suite de feux blancs leur donnant la voie libre. Des témoins, parmi lesquels des mécaniciens et des techniciens viennent conforter cette version en faisant état de cas antérieurs de dysfonctionnement de ces automatismes. Pour le procureur de la République, Gaston Albucher, les signaux semblaient être bien fermés. Au vu des incertitudes subsistant à l'issue du procès, il prononce un réquisitoire modéré et déclare qu'« en présence de deux thèses inconciliables, si vous suivez Daubigny ou si vous avez le moindre doute, vous acquitterez. ». Le jugement est rendu le 24 janvier 1935. Le tribunal correctionnel dit : « qu’il subsiste un doute en ce qui concerne le fonctionnement des signaux au passage du train 55, que ce doute, l’inculpé doit en bénéficier, que la vitesse du convoi de Daubigny n'a pas dépassé celle fixée par le tracé, qu’il n'existe pas de consigne spéciale en cas de brouillard ; que si le prévenu, comme il l'a affirmé, a vu tous les signaux ouverts sur son parcours, rien ne l’obligeait à réduire sa vitesse et qu'il n’a pas été suffisamment démontré qu'il les a trouvés fermés. ». Par ces motifs, le tribunal prononce l'acquittement de Daubigny et, par voie de conséquence, il met hors de cause la Compagnie de l'Est, assignée comme civilement responsable.

Les suites

La catastrophe a particulièrement mis en lumière trois causes : les défauts de la signalisation, le danger des voitures en bois et les insuffisances dans l'organisation des secours. Toutefois, il n'en résultera pas de réformes substantielles. Ainsi, des voitures en bois furent encore utilisées jusqu’en 1962 par la SNCF. C'est sur la signalisation que l'impact de l'accident produit le plus de conséquences, en contribuant à hâter l'utilisation du code Verlant. Le changement complet ne fut effectif que fin 1936, sauf sur le réseau d'Alsace-Lorraine où il fut achevé plus tard en raison du caractère très particulier de la signalisation préexistante (signaux de type allemand). Pour la petite histoire, tous les Noël, l’Avenir Musical de Vaires et Brou, ancien nom de l’Orchestre d’Harmonie de Vaires et des Cheminots, organisait une tombola. De nombreux musiciens, dont son président Charles Léon, étaient employés de la compagnie de l’Est et ont été réquisitionnés pour intervenir sur les lieux de l’accident. Ce 24 décembre 1933, la tombola a été annulée. Le tirage au sort des lots n’eut lieu que le 7 janvier 1934 suivi d’un concert au café des progrès de Vaires en hommage aux victimes. |

Sources

|

Vers 3 heures du matin, deux énormes grues de 15 tonnes sont positionnées pour l'opération de déblaiement des deux trains. Deux phares puissants sont installés et dévoilent alors la réalité : une vision d’horreur. Le passage de la locomotive sur les voitures du Paris - Nancy a déchiqueté les corps des voyageurs. S’ajoute à ce drame insupportable, une odeur putride. Le lendemain, les corps sont amenés dans les sous-sols de la gare de l'Est dans une chapelle ardente où vient se recueillir le président de la République, Albert Lebrun. Toutes les victimes se trouvaient dans les voitures de l'express de Nancy. Parmi les morts, figuraient notamment deux députés regagnant leur circonscription pour Noël : Henri Rollin, maire de Saint-Dizier, et Victor Schleiter, maire de Verdun, ainsi que le maire de Vesoul, Paul Morel, ancien député et plusieurs fois sous-secrétaire d'État pendant la IIIe République. Toute la France est bouleversée par cette tragédie qui a anéanti de nombreuses familles. Beaucoup de journaux parisiens et provinciaux relatent l'accident dans de nombreux articles.

Vers 3 heures du matin, deux énormes grues de 15 tonnes sont positionnées pour l'opération de déblaiement des deux trains. Deux phares puissants sont installés et dévoilent alors la réalité : une vision d’horreur. Le passage de la locomotive sur les voitures du Paris - Nancy a déchiqueté les corps des voyageurs. S’ajoute à ce drame insupportable, une odeur putride. Le lendemain, les corps sont amenés dans les sous-sols de la gare de l'Est dans une chapelle ardente où vient se recueillir le président de la République, Albert Lebrun. Toutes les victimes se trouvaient dans les voitures de l'express de Nancy. Parmi les morts, figuraient notamment deux députés regagnant leur circonscription pour Noël : Henri Rollin, maire de Saint-Dizier, et Victor Schleiter, maire de Verdun, ainsi que le maire de Vesoul, Paul Morel, ancien député et plusieurs fois sous-secrétaire d'État pendant la IIIe République. Toute la France est bouleversée par cette tragédie qui a anéanti de nombreuses familles. Beaucoup de journaux parisiens et provinciaux relatent l'accident dans de nombreux articles.

Très tôt, le lendemain de la catastrophe, M. Reboul, juge d'instruction du parquet de Meaux, prend la décision d'arrêter le chauffeur, Henri Charpentier, et le mécanicien, Lucien Daubigny, du Paris - Strasbourg et les inculpent d'homicide par imprudence et de blessures ayant occasionné la mort. Ils sont entendus par M. Albucher, le procureur de la République. Ils soutiennent que tous les signaux étaient ouverts et que le freinage d'urgence a été déclenché en voyant les deux feux rouges du fourgon de queue, malgré le brouillard.

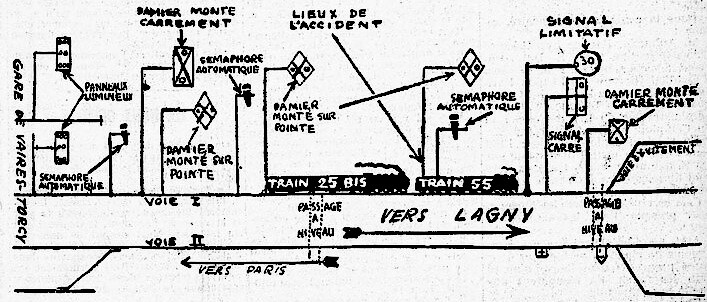

Très tôt, le lendemain de la catastrophe, M. Reboul, juge d'instruction du parquet de Meaux, prend la décision d'arrêter le chauffeur, Henri Charpentier, et le mécanicien, Lucien Daubigny, du Paris - Strasbourg et les inculpent d'homicide par imprudence et de blessures ayant occasionné la mort. Ils sont entendus par M. Albucher, le procureur de la République. Ils soutiennent que tous les signaux étaient ouverts et que le freinage d'urgence a été déclenché en voyant les deux feux rouges du fourgon de queue, malgré le brouillard. Le journal l’Humanité a publié un article qui contenait un schéma des installations à l’endroit de l’accident. La légende précisait :

Le journal l’Humanité a publié un article qui contenait un schéma des installations à l’endroit de l’accident. La légende précisait :